A Taipei (Taiwan), la studentessa universitaria Lucy (Scarlett Johansson) è costretta, suo malgrado, a consegnare una misteriosa valigetta al boss di un’organizzazione criminale. Rapita dagli uomini di quest’ultimo, la ragazza è utilizzata come corriere umano per un nuovo tipo di droga sintetica, il CPH4. Con un sacchetto pieno di questa misteriosa sostanza innestato chirurgicamente nel suo addome, al momento della sua prima, forzata “consegna” Lucy subisce un violento pestaggio che porta, inevitabilmente, alla rottura dell’involucro contenente la droga. Entrato in circolo nel suo organismo, il CPH4 dà alla ragazza forza e capacità intellettive incredibili, che la aiutano a liberarsi dai suoi nuovi carcerieri uccidendoli uno ad uno. Dotata di una nuova e fredda personalità, con la sua superintelligenza, riesce a risalire all’unica persona in grado di aiutarla, il professore Samuel Norman (Morgan Freeman).

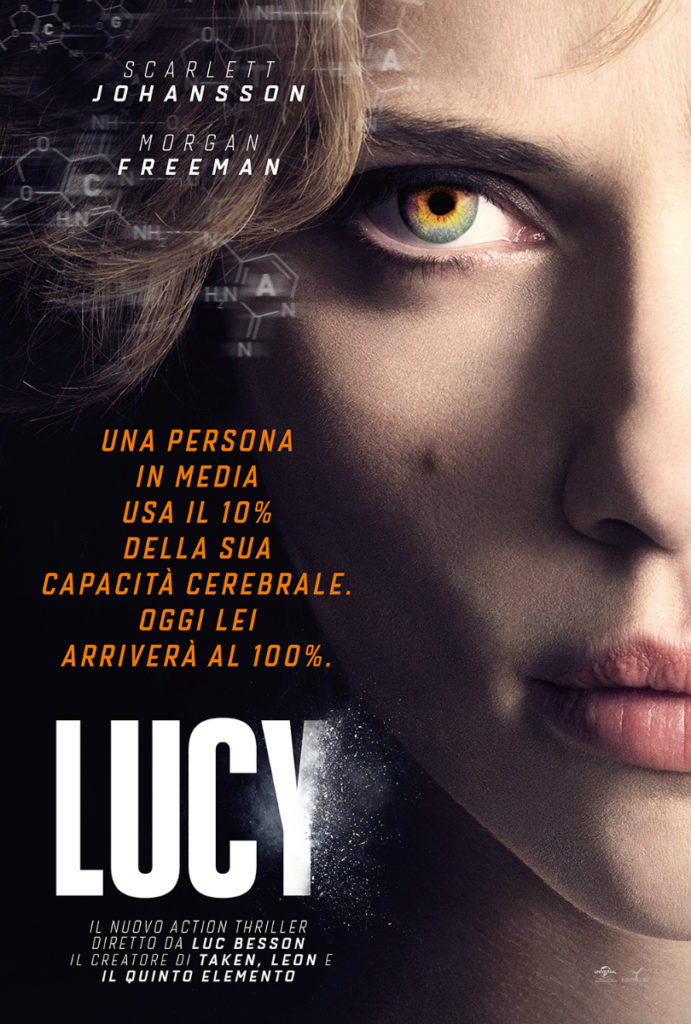

A metà strada tra il genere action e quello sci-fi, prendendo spunto dal fatto che il genere umano utilizza, nella vita quotidiana di tutti i giorni, meno del 10% delle facoltà cerebrali, Luc Besson, un anno dopo il crime movie Cose nostre – Malavita (The Family, 2013), confeziona Lucy (id., 2014), un blockbuster non molto riuscito e in cui, dopo un serrato incipit si cade – inevitabilmente – nel ridicolo (in)volontario.

Da semplice ragazza svampita e superficiale, la nuova eroina bessoniana diventa, da un momento all’altro, una vera e propria macchina da guerra, sorta di Terminator al femminile nel corpo sinuoso di una Johansson glaciale. Chi pensa di trovarsi di fronte ad una sorta di remake del sempre bessoniano Nikita (id., 1990) in salsa fantascientifica, ne rimarrà fortemente deluso. Patchwork di generi e citazioni filmiche (a partire dal capolavoro kubrickiano 2001: Odissea nello spazio [2001: A Space Odyssey, 1968] sino a Matrix [The Matrix, 1999] di Andy e Lana Wachowski per poi passare per Minority Report [id., 2002] di Steven Spielberg), Lucy è un film che prende se stesso troppo sul serio, arrivando a perdersi proprio nella sua stessa struttura frammentaria, mostrando le lacune di una sceneggiatura non perfetta la quale, più che dare risposte ai vari perché dello spettatore, non fa altro che aumentare la lista di domande su cosa succederebbe se si utilizzasse la mente al 100% delle capacità.

Al limite dell’inverosimile, il lungometraggio di Besson si salva, esclusivamente, nelle sequenze d’azione appartenenti a due stili differenti: quello di matrice prettamente hollywoodiana (l’inseguimento e la fuga tra le strade di Parigi) e quello Asian’s style di un certo John Woo del periodo hongkonghese (le sparatorie e le scene di lotta coreografate).