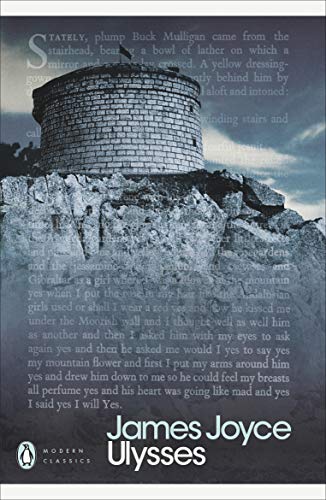

James Joyce

Di Joyce si insiste a elogiare lo sperimentalismo – ed è giusto, pochi scrittori sono sperimentali quanto lui – ma si sorvola sul fatto che la sua non è una sterile ricerca di scrittura, bensì la ricerca, dolorosa, sofferta, intransigente di penetrare con la lingua le contraddizioni della vita, profondamente, senza risparmiarsi, senza indietreggiare, guardando in faccia l’orrore del niente. L’Ulisse comincia con una citazione liturgica;

“Stately, plump Buck Mulligan came from the stairhead, bearing a bowl of lather on which a mirror and a razor lay crossed. A yellow dressinggown, ungirdled, was sustained gently behind him on the mild morning air. He held the bowl aloft and intoned:

— Introibo ad altare Dei”.

L’abbandono del cattolicesimo, che pure influì catastroficamente sulla sua educazione, significò anche la perdita delle illusioni, di ogni conforto, di ogni speranza. In questo, Joyce ci è davvero fratello, amico. Proprio perché non si fermò a guardarsi l’ombelico né a giocare gratuitamente con la lingua, ma usò la lingua come specchio del disordine del mondo. Gli scrittori e poeti di oggi dovrebbero rifletterci. Non a caso, chi proseguì sulla sua strada fu un altro irlandese, suo amico, suo segretario, suo traduttore in francese (niente meno che del Finnegans Wake!): Samuel Beckett. Li amo entrambi di un amore sconfinato. Perché, per molti versi, mi sono di esempio e di guida. Non nel senso che debba imitarli, ma in quello, più specificamente letterario, che devo impostare nello stesso modo il mio rapporto sia con le mie emozioni e i miei pensieri sia con la scrittura. Che forse non cambia da quando è cominciata. Ne fanno testo, dal punto di vista teorico la Poetica di Aristotele e il trattatello Sul sublime; nella scrittura, i primi poeti moderni dell’Occidente, i poeti alessandrini. Ma non voglio indietreggiare così tanto. Parto, invece, per queste brevi riflessioni sulla scrittura, da due frammenti. Il primo, di Niezstche, il secondo del grande linguista francese Benvéniste.

Prego di riflettere molto attentamente sui due frammenti che propongo qui sotto. Il primo, come ho detto, è tratto dai frammenti postumi di Nietzsche. Il secondo, del grande linguista francese Émile Benveniste, tratto da un quaderno di appunti per un libro su Baudelaire, che non riuscì a finire, anzi, nemmeno a impostare. Definiscono e circoscrivono come meglio non si potrebbe il carattere distintivo della poesia e dell’arte in genere. Leggo, oggi (ma forse è sempre stato così), troppa cattiva poesia o addirittura non poesia, un vomitatoio di buoni sentimenti – e con i buoni sentimenti non si è mai concluso niente di buono né nella vita né nell’arte. Come se ci stessimo avviando verso una nuova stagione di puritanesimo sentimentale. Soprattutto tra gli italiani, preoccupati più di che cosa dire o come sfogarsi, che di come dirlo. O quando azzardano esperimenti linguistici senza sostanza, sospesi sul vuoto, una macchina estetizzante di belle architetture dentro cui non c’è niente. Nelle arti figurative il discorso è più complesso o sfuggente, ma il problema è però lo stesso. Anche un’installazione, infatti, coglie il segno solo se è essa stessa a dire ciò a cui allude. Ovvio che tanto nella poesia che nell’arte entrano elementi esterni, siano essi i sentimenti dell’artista, il peso di una tradizione, il riferimento a fenomeni del mondo e della storia. Ma diventano poesia, arte, solo se si fanno una forma che parla per sé stessa. Molti da ragazzi, si sono innamorati di una ragazza o di un ragazzo senza riuscire a comunicarle/glielo. Ma solo Leopardi ha scritto A Silvia. Ecco Nietzsche:

“Si è artisti solo al prezzo di sentire ciò che tutti i non artisti chiamano “forma” come contenuto, come “la cosa stessa”. Con ciò ci si ritrova certo in un mondo capovolto: perché ormai il contenuto diventa qualcosa di meramente formale – compresa la nostra vita”.

Friedrich Nietzsche, Frammenti Postumi Novembre 1887 – Marzo 1888, 11, 3, Nizza 14 novembre 1887. Traduzione di Sossio Giametta, Milano, Adelphi, 1970.

Ed ecco Benvéniste:

“A la différence du langage ordinaire, le langage poétique fait voir les choses en se faisant voir lui-même. Il est d’abord contrainte formelle. Le schème du vers préexiste au dire poétique. La mesure fixe, la répétition, le retour scandent le discours avant même qu’il soit énoncé: cette mesure est forme articulable elle-même cf. nos ‘ta ta ta / ta ta ta’ ou ‘fa’lâ tun / fa’lâ tun’ de la poésie arabo-persane. Ce moule doit donc façonner préalablement les mots du discours. Voilà une première condition, externe. Le problème sera alors : comment le dire du poète remplit ce moule : rapport entre la structure du vers et celle de la phrase poétique.

La condition interne maintenant: ce sont les choses dites qui son la poésie, non ce à quoi elles renvoient – ou peut-on dire: les énonciations poétiques ne renvoient qu’à elles-mêmes?”

(A differenza del linguaggio ordinario, il linguaggio poetico fa vedere le cose facendosi vedere lui stesso. E’ innanzitutto costrizione formale. Lo schema del verso preesiste al dire poetico. La misura fissa, la ripetizione, il ritorno scandiscono il discorso prima ancora che esso sia enunciato: questa misura è essa stessa una forma articolabile cf. i nostri ‘ta ta ta / ta ta ta o ‘fa’lâ tun / fa’lâ tun’ della poesia arabo-persiana. Questo modello deve dunque plasmare preliminarmente le parole del discorso. Ecco una prima condizione, esterna. Il problema sarà allora: come il dire del poeta riempie questo modello: rapporto tra la struttura del verso e quella della frase poetica.

La condizione interna adesso: sono le cose dette che sono la poesia; non ciò a cui esse rimandano – o si può dire: gli enunciati poetici non rimandano che a sé stessi?)

Émile Benveniste, Baudelaire, Limoges, Éditions Lambert-Lucas, 2011, pag. 46

Charles Baudelaire

Alcuni si chiederanno dove finisca lo spirito dell’arte, il suo carattere emotivo, sentimentale, tutto ciò, insomma, che chiamiamo “spirituale”, contrapponendolo alla materia bruta della vita. Lo chiesero anche a Baudelaire, a Zola. Baudelaire declinò la domanda, perché la riteneva una sciocchezza. Zola fu più secco: costruitemi una società senza la prostituzione, senza i bordelli, e io non racconterò più la vita delle puttane. Non credo, però, che una visione per così dire “spiritualistica” dell’arte ne comprenda la costruzione e il senso. Senza andare troppo indietro, Hegel ha chiarito benissimo come l’arte sia legata all’intellettualizzazione dei sensi. Le sensazioni in sé non sono arte, e nemmeno i sentimenti. Ma la loro assunzione in una elaborazione intellettuale, sì. Intellettuale, non intellettualistica. In altri termini: l’arte è pensiero, ma non pensiero verbale. L’artista africano che scolpisce un idolo o un totem non intende consapevolmente fare arte, ma di fatto la fa nel momento che la sua opera realizza la forma dell’idolo o del totem, cioè del suo pensiero del suo rapporto con le cose. Liberiamoci dall’idea che esiste un corpo e uno spirito, noi pensiamo con il nostro corpo. Il cervello, infatti, fa parte del corpo. L’arte è l’elaborazione della nostra percettiva della realtà, la rappresentazione di questa percezione. Ma attenti: è la rappresentazione che è arte, non il nostro sentire, il nostro percepire o pensare. Il discorso è complesso. Questi sono solo cenni. Che si sia credenti o no, si dovrebbe, però, meditare sul fatto che nemmeno San Tommaso quando parla di arte esce fuori dal circoscriverla a come è fatta. Eco ha scritto un bel saggio sull’estetica di San Tommaso. Si è troppo spesso portati a sopravvalutare il peso del sentimento, dell’emozione, nell’arte. La teoria medievale dell’arte è invece di una straordinaria verità e modernità, proprio per il fatto d’insistere così tanto sulla necessità di un laboratorio dell’arte, di un sistema di regole e prescrizioni che guidino l’artista nella costruzione della sua opera. Lo scrittore medievale misura perfino il ritmo degli accenti che devono chiudere una frase della sua prosa. Sembra di vedere Flaubert che rilegge ad alta voce brani delle pagine già scritte per sentire se suonano bene. Il suono della lingua restituisce il mondo che la lingua vuole rappresentare: è esso stesso, il suono della lingua, quel mondo. Che sia prosa o poesia non fa differenza. Dolce e chiara è la notte è senza vento, è il suono di una realtà. La notte è dolce e chiara e senza vento oppure dolce e chiara e senza vento è la notte, non sono il suono di nessuna realtà, perché il suo ritmo è perduto, inesistente.

Gustave Flaubert

Il 16 giugno scorso è stato il Bloomsday. Senza modestia – ma un po’ me ne vergogno – faccio noto un mio omaggio a Joyce. Ma non tanto per fare leggere qualcosa che io abbia scritto, quanto perché mi pare che rientri in questo discorso sulla funzione dell’elaborazione linguistica come premessa indispensabile di qualsiasi tentativo di scrittura, narrativa o poetica che sia. La notte tra il 15 e 16 giugno ho scritto una poesia. Quasi di getto, come sotto dettatura. E solo alla fine mi sono accorto dell’affinità di questa poesia con la chiusa sublime del racconto The Dead dai Dubliners.

Puoi cercarla, sfiancarti fino all’osso

a ricordarla, trattenerla quasi

fosse di una materia che si afferra

con le mani, puoi disegnare punto

per punto, tratteggiarli finemente

i lineamenti del perduto, il tempo

comprimerlo, allentarlo, figurare

nel cervello i momenti della mano

che ti stringe, dell’occhio che ti guarda,

della bocca che parla, che ti tocca,

riannusare gli odori dei capelli,

riassorbire la voce che ti chiama –

la silhouette che infiamma le tue notti,

e che dolce perseguita i tuoi giorni,

è più labile forma del sospiro

di un insetto, più trasparente goccia

di una lacrima trattenuta, e vive

solo la fuggitiva e inafferrata

inesistenza del desiderato.

Fiano Romano, 16 giugno 2020

Ecco il passo di Joyce:

“A few light taps upon the pane made him turn to the window. It had begun to snow again. He watched sleepily the flakes, silver and dark, falling obliquely against the lamplight. The time had come for him to set out on his journey westward. Yes, the newspapers were right: snow was general all over Ireland. It was falling on every part of the dark central plain, on the treeless hills, falling softly upon the Bog of Allen and, farther westward, softly falling into the dark mutinous Shannon waves. It was falling, too, upon every part of the lonely churchyard on the hill where Michael Furey lay buried. It lay thickly drifted on the crooked crosses and headstones, on the spears of the little gate, on the barren thorns. His soul swooned slowly as he heard the snow falling faintly through the universe and faintly falling, like the descent of their last end, upon all the living and the dead.”

James Joyces The Dead

Il brano, soprattutto alla fine, fa un uso sconvolgente di allitterazioni – sconvolgente perché le parole che così mette in evidenza sono le parole dello sfascio, della fine, dell’uniforme silenzio che si stende “sui viventi e sui morti”: His soul swooned softly / Falling faintly / faintly falling (l’inversione ha un senso, ribadisce il falling) / fino al seguito di suoni dentali, sonori e aspirati, dell’ultima frase: like the descent of their last end, upon all the living and the dead, e l’ultima parola chiude il suo suono vocalico tra due dentali.

Che dire? Non è forse evidente che il contenuto di questa pagina è la sua forma? Ma che, appunto, è una forma che ha reso “meramente formale” anche la vita.